「社会保険(労働保険)加入の基礎」

皆さんこんにちは!よろず支援拠点のコーディネータの津森です。

皆さんは「社会保険」や「労働保険」というと、どんな保険が頭に浮かびますか?

今回は「社会保険(労働保険)加入の基礎」というテーマで、加入にあたっての注意点などを簡単に解説いたします。

セミナーでのポイント

- 社会保険

日本の社会保険制度は、国民の生活を安定させる制度の一つです。

社会保険は、複数の保険制度から構成されますが、企業と関連が深いのは健康保険・介護保険・厚生年金保険、それから雇用保険・労災保険です。

これらは原則として適用対象となる事業所が加入し、加入対象となる方は原則労働者に限られ、労災保険を除き「被保険者」となります。これらを体系的にまとめてみると、表1のようになります。

ここで示す社会保険という言葉には、広い意味と狭い意味の2通りがあり、労働保険を含むか含まないかの違いがありますので注意が必要です。

- 適用関係

適用事業所及び加入対象者に関する要点を簡単にまとめると、表2のようになります。

適用及び加入については強制です。また、手続きをしていなくても、適用及び加入とみなされることもあります。その場合、遡って保険料を徴収されたり、保険給付費の一部を事業所が負担しなければならないこともあるため、注意が必要です。

表2に示す①被保険者資格がある者、②被保険者資格がある者については、次のとおりです。

【①被保険者資格がある者】

(1)適用事業所に常用的に使用されている通常の労働者(フルタイム勤務者)

一般的には正社員ですが、正社員とは限りません(代表者も含む)。

(2) 短時間就労者

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上

(3) 短時間労働者 法改正によって適用拡大された次の労働者

(ア)週の所定労働時間が20時間以上あること

(イ)所定内賃金が月額8.8万円以上であること(年収106万円の壁)

(ウ)学生でないこと(3)については、特定適用事業所が対象となります(規模要件)。特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等です。

また、年収106万円の壁に関する法改正で、今後は(3)(ア)の条件だけになり、上記規模要件も撤廃される可能性があります。

【②被保険者資格がある者】(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

(2)31日以上の雇用の見込みがあること雇用保険について、被保険者がいない場合は適用事業所とはなりません。

また、雇用保険では、原則役員は対象外です(その外にも適用除外の場合があり)。

- 加入手続き

加入にあたって必要な手続きの名称をまとめますと、表3のとおりとなります。

※1 労災保険と雇用保険が両方適用される場合と、労災保険のみが適用される場合があります。

労災保険のみが適用される場合、ハローワークへの届出は不要です。

両方適用される場合、先に労働基準監督署に届け出ます。

※2 労働保険料の申告納付では、年度末まで支払う見込みの賃金額をもとに概算前払いします。

この手続のあと、1年に1回(6月1日~7月10日まで)前年度の前払保険料の精算と次年度保険料の概算前払いを行います。これを年度更新といいます。

講師からのアドバイス

今回は基本的な内容を解説させていただきました。社会保険(労働保険)に関することは、窓口がそれぞれ違うことから、手続きも非常に煩雑になりがちです。また、提出期限もありますので、期限内に提出することも大切です。

今回の社会保険(労働保険)加入の基礎をお読みいただき、さらに不明な点は早めにご相談ください。

よろず支援拠点では、無料で相談できます

よろず支援拠点には、専門分野のプロがたくさんいます。「もっと詳しくアドバイスが欲しい」という方、ぜひよろず支援拠点にご連絡ください。無料で具体的に相談できますよ。

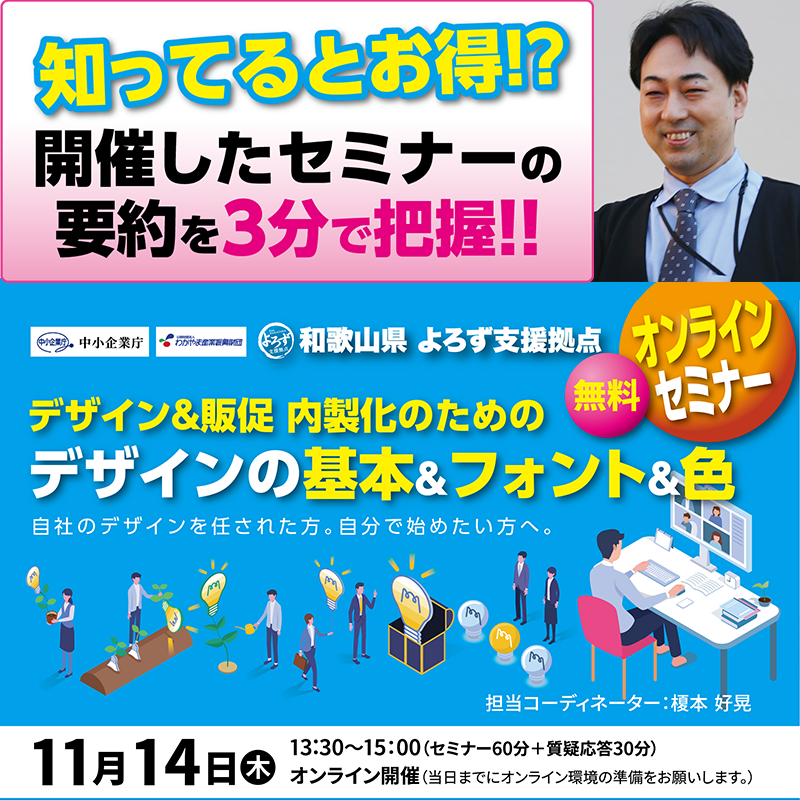

また、無料セミナーや個別相談会についてご参加されたい方は、こちらをご覧ください。

電話番号はこちら TEL 073-433-3100

加入の基礎サムネイル2.png)

IT関係営業職、法律事務所職員など多様な職種の経験を活かし、労務コンプライアンスやCSRの充実を図っています。また、多様な人材に活躍の場が選べる職場の制度・仕組みづくりに尽力することで、人手不足の解消、人材確保・定着率の向上から次世代につながる組織開発・人材開発に取り組むことなど、皆様の事業のご相談対応させて頂きます!